スタンダード〈中級〉コース

1ページ目(法学一般・民法・刑法・基本法総合〔憲法〕・基本法総合〔民法〕)に戻る

【刑事訴訟法】

問12

以下のうち、最高裁判所の判例がある場合には判例に照らして、検察官の面前における供述を録取した書面に証拠能力を認めるための要件にあたらないものの組み合わせを1つ選びなさい。

ア.供述者が公判期日において、書面に録取された供述と相反する内容の供述をしたこと

イ.供述を録取した検察官が公判期日において、書面が真正に作成された旨を証言すること

ウ.供述者が公判期日において供述することができないこと

エ.録取された供述のなされた情況それ自体が、供述の信用性を担保するものであること(絶対的特信情況)

1.アイ 2.アウ 3.イエ 4.ウエ

正解:3

〔講評〕 この問題は、検察官面前調書に証拠能力を認めるための要件についての理解を問うものです。本問では、正解率が25.8%にとどまり、刑事訴訟法の出題の中で、成績上位の受験者でも誤答が目立つ結果となりました。その原因として、一般に、証拠法の分野についての学習が手薄になる傾向があることに加え、検察官面前調書について、いわゆる伝聞例外として証拠能力が認められる場面に関する具体的なイメージがつかみにくい、ということがあるかもしれません。

まず、検察官面前調書に録取されるのは、典型的には、被害者や目撃者といった被告人以外の者(供述者)がした、被害状況や犯行状況に関する供述です。その供述の録取された書面を、公判期日における供述に代えて、その内容どおりの事実があったことを立証するために用いる場合、被害者等の供述者の供述過程に含まれる誤りのおそれが反対尋問等の手段により払拭されていないため、伝聞証拠に該当し、原則として証拠とすることができません(伝聞法則。刑事訴訟法320条1項)。

しかしながら、その検察官面前調書を証拠として用いる必要性に鑑み、例外的に、証拠能力を認めるための要件について、刑事訴訟法321条1項2号が、次のように規定します。

「① 検察官の面前における供述を録取した書面については、その供述者が死亡、精神若しくは身体の故障、所在不明若しくは国外にいるため公判準備若しくは公判期日において供述することができないとき、又は②公判準備若しくは公判期日において前の供述と相反するか若しくは実質的に異なつた供述をしたとき。ただし、公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。」〔筆者注:丸数字を付加〕

相当の長文であり、この規定がどのような構造となっているか、一読しただけでは理解することは困難ですが、「又は」という文言を挟んで、丸番号を付加したとおり、①被害者等の供述者が死亡するなどして、公判期日において供述することができないとき(供述不能)と、②被害者等の供述者が公判期日において供述したが、その内容が検察官による取調べにおいて供述したものと相反するとき(相反性)、という2つの場面が想定されています(②には、たとえば、目撃者が、検察官による取調べに対しては、任意に、目撃した犯行の状況をありのまま供述したが、その後、被告人側からの脅迫により畏怖した結果、公判期日において、検察官による取調べの際と相反する供述をするような事態が含まれます)。

そして、ただし書には、「公判準備又は公判期日における供述よりも前の供述を信用すべき特別の情況の存するときに限る。」とありますが、この内容は、供述者が、公判期日において供述した際の情況と、検察官による取調べにおいて供述した際の情況とを比較して、検察官による取調べにおいて供述した際の情況の方が、より供述の信用性を担保しうる「特別の情況」であること(相対的特信情況〔相対的特信性〕)、を要求するものです。そこでは、供述者が公判期日において供述をしたことが前提となりますので、ただし書は、上記②の場面に関わる要件であることがわかります。

このように、321条1項2号の規定をみてくると、検察官面前調書について証拠能力を認めるためには、①の場面では供述不能、②の場面では相反性および相対的特信情況、がそれぞれ要件となっています。

そこで、本問のアからエまでの肢を確認すると、アの相反性、ウの供述不能が、321条1項2号が規定する要件ですので、要件にあたらない肢は、イとエであり、正解は3ということとなります。

なお、イは、捜査機関の検証の結果を記載した書面(検証調書)について、321条3項が、証拠能力を認めるために規定する要件です(同条4項は、鑑定書について、3項を準用しています)。

また、エは、被告人以外の者が作成した供述書や、その者の、裁判官、検察官以外の者の面前における供述を録取した書面について、321条1項3号が、証拠能力を認めるために規定する要件です。公判期日外において供述者が供述した際の情況が、(公判期日において供述した際の情況との比較ではなく、)それ自体として供述の信用性を担保しうる「特別の情況」であることを内容とするため、絶対的特信情況(絶対的特信性)とよばれます(同じ要件は、被告人が作成した供述書やその供述を録取した書面について規定する322条1項にもあらわれます)。なお、高等裁判所の判断には、①の場面において、供述不能の要件に加えて、本肢の内容を要求するもの(大阪高判昭42・9・28高刑集20・5・611)がありますが、最高裁判所の判例にその旨を述べたものはありません(最判昭27・4・9刑集6・4・584など参照)。

刑事訴訟法が伝聞例外として321条以下に規定する書面は多種多様ですが、検察官面前調書のような重要な書面については、証拠能力が認められる要件を単に暗記しようとするのではなく、その書面を使用することが必要となる具体的な場面と対応させながら、要件の意義について確認する方法が、知識を有機的に定着させ、理解を深めるのに有効だと思います。

2022年度法学検定試験スタンダード〈中級〉コースにおいて正解率が低かった問題として、問題1、問題14についてコメントをします。両問とも法学検定試験の問題集からそのまま出題されたものではなく、問題集で出題されている問題(問題集の問題1、問題84)の解説で示されている事象法海度を確認するために作題したものです。以下、順に解説します。

問1

商人および商行為に関する以下の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。なお、見解が分かれている場合には、最高裁判所の判例によるものとする。

1.商法で定められている商行為には、絶対的商行為と附属的商行為の2種類がある。

2.動産を安く仕入れて高く売る投機購買行為は、絶対的商行為に該当する。

3.絶対的商行為は、同種の行為を反復・継続しなければ商行為に関する商法の適用を受けることはない。

4.会社は商人ではないから、会社のする行為は附属的商行為と推定されることはない。

正解:2

〔講評〕

問題1は、問題集問題1に相当する範囲に関する出題ですが、その範囲に関しての体系的な理解ができていなければ、難しい問題であったかもしれません。

問われているのは、商法が適用される場面を確定する方法として商行為・商人という概念をしていることの理解度です。

商法は、民法の特別法であり、民法ルールとは異なる特則を定めていますので、どのような場合に民法ではなくて商法が適用されるのかを決定しなければなりません。

商法は、まず、「商行為」であれば、商法を適用するとし、何が商行為であるかを列挙する方法をとります。それが、1回限りの行為でも商法の適用を受けるべきとする絶対的商行為(商法501条に具体的な行為類型を列挙します)と、営利目的により反復・継続して同種の行為を実施する場合に商法の適用を受けるべきとする営業的商行為(商法502条に具体的な行為類型を列挙します)となります(絶対的商行為は1回限りの行為でも商法の適用を受けることから選択肢3が誤りであることがわかります)。商法は、この商行為をすることを業とする者、すなわち、営利の目的で同種の行為を計画的に反復、継続する者を「商人」として、その商人に関するルール(商号、商業登記、営業・営業譲渡、商業帳簿および商業業使用人に関するルール)を設けています。なお、営利の目的で同種の行為を計画的に反復、継続することを「営業」とよびます。

もっともこのような制度設計の下では、商人が、営業として実施する行為(絶対的商行為・営業的商行為)以外に実施する行為については、商人が営業をするために必要な行為であっても、民法ルールが適用されることで混乱が生じかねません。たとえば、選択肢2は正しく、仕入れた商品を販売するという投機売買を反復継続的に実施すれば(反復継続して実施する商行為のことを基本的商行為とよびます)、その実施する者は商人であり、販売のために店舗を購入するという行為は「営業のために」実施する行為となります。商法は、このような「営業のために実施する行為」を附属的商行為(商503条1項)として商法適用があるとします(選択肢1は誤りとなります)。しかし、商人が自然人である場合を想定すれば、当該商人の活動は、営業活動以外にもあるはずで(たとえば、居住用の不動産を購入する)、営業活動以外に商法が適用されるべきではないと考えられる一方で、第三者からみてそれが営業活動かそうでないかが判明しづらい場合があります(たとえば、居住用の不動産を購入する資金を借り入れる場合には、当該借入れの動機が示されなければ、相手方には使用目的がわかりませんし、当該商人が居住用不動産の購入資金を借り入れることで、営業用資金を減らさずにすんだところがあるので、本人の認識とは異なり、営業に資している面があります)。このため、商人が、営業として実施する行為(基本行為)以外の行為をする場合には、営業のためにするものと推定することにしました(商503条2項)。

他方で、商人概念を基礎とすれば、商法501条(絶対的商行為)または商法502条(営業的商行為)に列挙される商行為以外の活動を、営利の目的で反復継続して計画的に実施する者は、実質的に「営業」をしていても、商人でないとされかねません。イノベーションにより続々と新たなサービスが開発される時代にあって、条文に明記されている行為を反復継続的に実施しなれば商人として扱われないという体制では、十分に対応できません。

このため、①鉱業(鉱山から採掘した鉱物を販売するため、仕入れ活動がない)・農業・林業・水産業者が自身の生産または捕獲した物を店舗等の施設によって反復継続的に販売する場合には、商行為を営業していないが、商人とみなすことにしています(擬制商人:商法4条2項)。また、②会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)がその事業としてする行為およびその事業のためにする行為は商行為とされ(会社5条)、自己の名をもって商行為をすることを業とする者として、商法上の商人に該当することになります(商4条1項)。最判平20・2・22民集62・2・576は、商法502条2項の適用を認め、会社の行為はその事業のためにするものと推定されるとし(商503条2項)、反証の余地を認めましたが、そもそも、会社の活動には、事業として実施する行為と事業のために実施する行為以外には想定することができないとして、反証の余地を認めた点には学説上批判もされています。選択肢4は、この点を問うもので、最高裁判所の判例に基づいて解答しますので、誤りとなります。

以上のように商行為・商人をとらえて、商法の適用場面が決定されます。ここで述べた解説は、法学部における商法(会社法)総則・商行為法を扱う授業では標準的に説明される事項であり、標準的なテキストには記載されている内容です。問題集問題1と本年度法学検定試験問題1とはこのような理解ができているかを検証する目的で作題されていますが、両者が問う切り口は必ずしも同一ではありません。このため、問題集の解説を読み、解答が何かを理解するような「問題集だけの学習」では、本年度法学検定試験の問題1に答えられなかったかもしれません。

問14

ともに公開会社であるA株式会社とB株式会社との間で、A社を完全親会社、B社を完全子会社とする株式交換が行われ、B社株主は株式交換対価としてA社株式を受領し、A社はB社の発行済株式の全てを有しているとする。以下の記述のうち、誤っているものを1つ選びなさい。

1.株式交換が行われる前にB社の株主がB社の取締役に対して責任追及等の訴えを提起していた場合、株式交換によって当該株主がB社の株主ではなくなった後もA社の株主である限り引き続き訴訟を追行できる。

2.株式交換の効力発生日より前にB社取締役がした任務懈怠行為について、株式交換の効力発生日においてB社の株式を6ヶ月前から保有していた株主は、当該株式交換によりB社株主でなくなった後も、A社株主である限り責任追及等の訴えを提起することができる。

3.株式交換の効力発生日以後にB社取締役がした任務懈怠行為については、A社の株主であれば誰でも、責任追及等の訴えを提起するよう請求することができる。

4.株式交換の効力発生日以後にB社取締役がした任務懈怠行為についてA社株主が責任追及等の訴えを提起するよう請求しようとする場合、A社に対してではなく、B社に対して請求する。

正解:3

〔講評〕

問題14は、問題集の問題84を基礎として作題されていますが、事例的にA社とB社と設定して問う形に変更し、取締役の責任追及等の訴えが株式交換によってどのように扱われるか、という点に焦点をあてた問題に変更しています。選択肢として問うことは問題集における出題と大きな差はないのですが、出題形式の違いや、事例的な記述の状況の把握が難しかった可能性はあり、そもそも、株主による責任追及の訴え(株主代表訴訟)と組織再編行為としての株式交換との両方がわからなければ、答えられない問題ですので、難しい問題であったといえます。

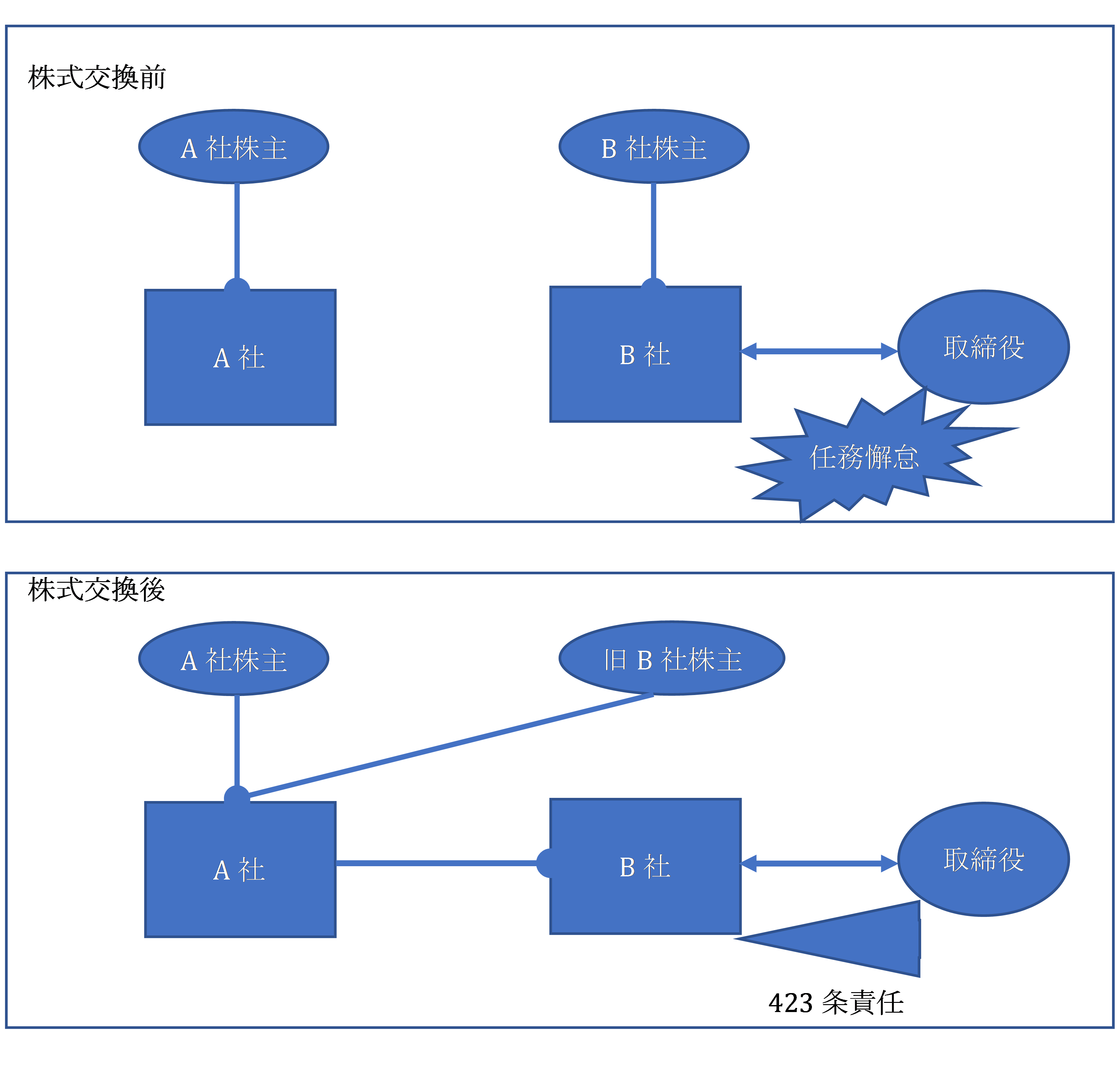

事例の設定は、選択肢1・2と選択肢3・4とで大きく異なります。

選択肢1・2の事例

上図のように、株式交換前に任務懈怠責任の原因たる行為が発生している場合に、B社株主は、株式交換がなければ、B社の株主として株主代表訴訟(株主による責任追及等の訴え:会社法847条)により、B社取締役の責任を追及することができます。

しかし、株式交換が行われると、B社株主(旧B社株主)は、株式交換完全親会社であるA社の株主となり、B社株主ではなくなります。すでに、株主による責任追及等の訴え(株主代表訴訟)が提起されていても、途中で原告株主が株主でなくなると、原告適格が喪失するとして、訴訟を却下する裁判例がありました(東京高判平15・7・24判時1858・154)。しかし、原告株主が株式交換後もA社株主であり続け、A社がB社の完全親子会社である場合には、利害関係が継続しており、原告株主が任意に株主資格を失ったわけではありませんので、原告適格を喪失するべきではないとして、会社法制定時に、株主が責任追及等の訴えを提起したのち、株式交換によって当該会社の株式を失っても、完全親会社の株式を取得している限りは引き続き当該責任追及等の訴えについて訴訟を追行することができるとし(会社851条1項1号)、裁判例の扱いを変更しました。選択肢1は、この点を示し、正しいものとなります。

もっともそうであれば、株式交換前に株主代表訴訟を提起していなくても、株式交換前に会社に提訴請求はしていたり、提訴請求をしていないが準備をしていたりしているという場合であっても、株式交換後も旧B社株主がA社の株主であり、A社がB社の完全子会社である時には、利害関係が継続しており、原告株主が任意に株主資格を失ったわけではありませんので、会社法851条1項1号と同様の状況があり、また、B社の株主はA社しかおらず、B社取締役の責任追及が実施されにくいという提訴懈怠可能性が存在します。このため、平成26年会社法改正により、株主の責任追及等の訴えの提起権の行使は株式交換の影響を受けず,効力発生日より前から(公開会社であれば,原則として,効果発生日の6ヵ月前から)完全子会社の株主であった完全親会社の株主(旧株主。旧B社株主)にも,株式交換・株式移転の効力発生日以前に原因たる事実が生じた責任を追及する訴えを提起することが認められるとしました(会社847条の2第1項・2項・6項)。選択肢2は、この点を示し、正しいものとなります。

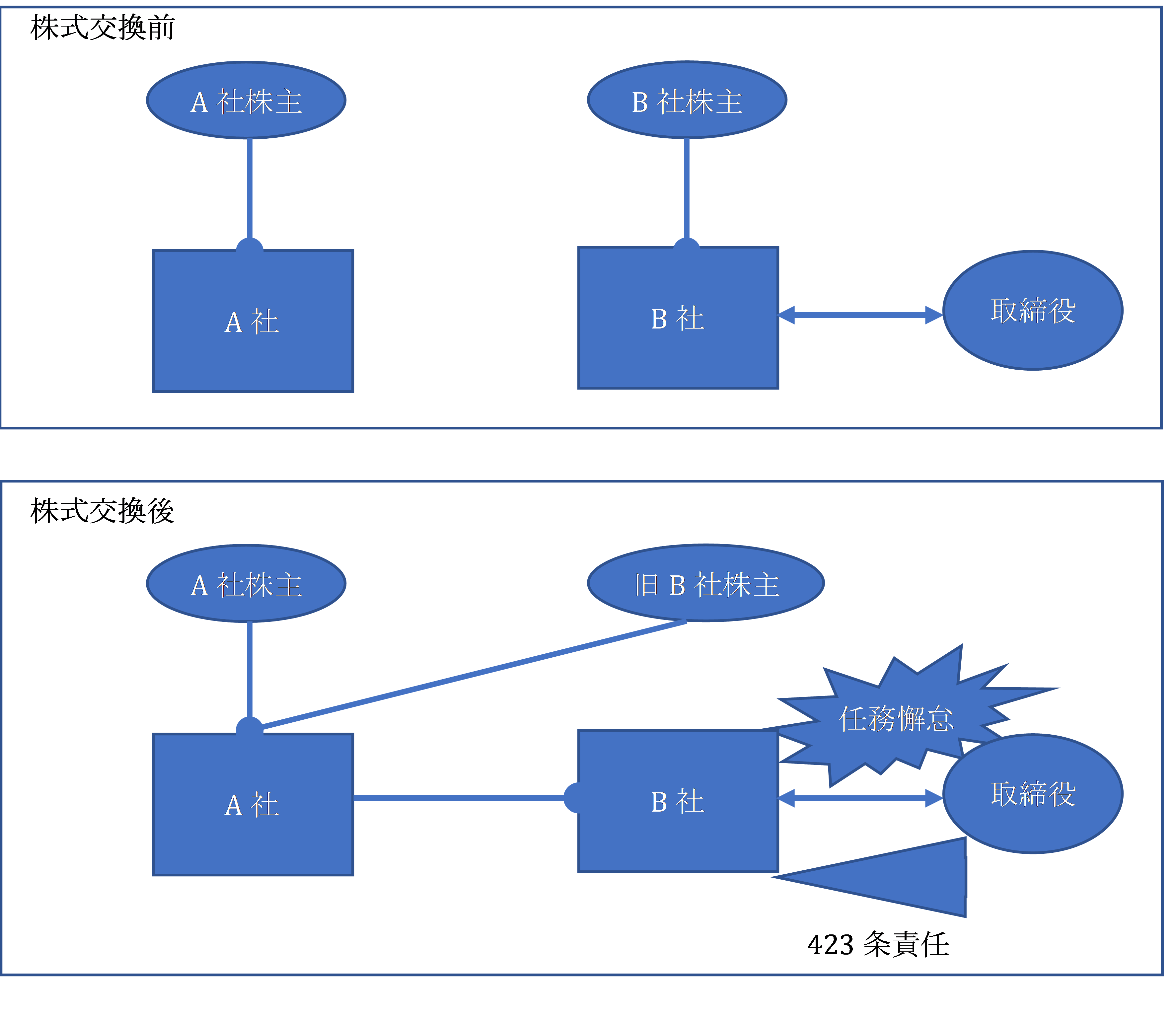

選択肢3・4の事例

上図のように、選択肢3・4の事例では、B社取締役の任務懈怠は、株式交換後に生じています。株式交換後は、A社とB社との完全親子会社関係において、B社取締役の責任追及につき、完全親会社であるA社の株主がどのように関与するかという問題となります。このため、旧B社株主と、もともとA社株主であった者との間には状況の差がなく、同じように扱われます。平成26年会社法改正は、完全子会社取締役について提訴懈怠可能性が高いこと、完全子会社の取締役の任務懈怠によって完全子会社に損害が生じる場合、完全子会社の規模が大きければ、完全親会社への影響度も高いことを考慮して、最終完全親会社等の株主による特定責任追及の訴えを認めました。間接的な所有関係であることを考慮し、最終完全親会社の総株主の議決権の100分の1以上の議決権、または発行済株式の100分の1以上の株式を有する株主のみが、提訴請求をできるとされています(同条1項)。このため、誰でも追及できるとする選択肢3は誤りとなります。なお、最終完全親会社等の株主が追及できるのは、B社取締役の任務懈怠が発生した時点で、A社が有するB社株式の帳簿価格がA社の総資産の1/5を超える場合とされています(会社847条の3第4項・5項)。完全子会社の事業規模が小さければ、当該完全子会社は、完全親会社の一部署と変わらず、その取締役は完全親会社の従業員と替わらないことを考慮するからです。また、完全子会社の任務懈怠の原因となった事実により完全子会社に損害が生じてもその分完全親会社が利得をし、結果として完全親会社に損害が生じているとは評価できない場合には、完全親会社等の株主に責任追及を認める必要がないとして、提訴できないとされます(同条1項2号)。

最終完全親会社等の株主による特別責任追及の訴えを提訴するためには、会社への提訴請求が必要とされますが、その請求先は、最終完全親会社(A社)ではなく、責任を追及しようとする取締役が所属している会社(B社)とされます(会社847条の3第1項)。このため、選択肢4は正しいものとなります。 以上の点は、問題集問題84で問う内容と同一ですが、株式交換が株主代表訴訟に与える影響という問題は、法学部の限られた科目数、授業時間の中では解説されないことも多いであろうといえ、難易度が高い問題であったといえます。

【学習へのアドバイス】

スタンダードコースは問題集から6割から7割程度が出題されますが、それは問題集で扱っている領域や同一の切り口のみから出題されるということを意味しません。 学習方法としては、問題集の問題を読み、解答を見て正誤を確認するだけの学習でなく、解説をよく読み、理解することがまずは大切です。しかし、会社法・商法の扱う領域は広く、問題集だけで網羅することは難しいところがあります。法学検定試験のスタンダードコースは、法学部3年次生を想定し、大学での講義や自学・自習の到達度を検証することを目的としています。標準的なテキストや講義での学習を丁寧に実施していただき、涵養された知見・知識を問題集で確認する、という学習スタイルで勉強されることを期待しています。基本的なテキストでの自学と大学での授業で頭の中で制度の理解を行い、知識確認、理解度確認のための問題集での学習を行い、さらにあいまいだったところをテキストで確認するというサイクルを確立することで、より立体的な知識の定着が可能となります。

問3

行政行為の無効に関する以下の記述のうち、判例に照らして、誤っているものを1つ選びなさい。

1.課税処分のように第三者の保護を考慮する必要のない場合であっても、原則として瑕疵が重大かつ明白である場合に限って行政行為は無効になるというのが、判例の趨勢である。

2.重大かつ明白な瑕疵があるかどうかについては、処分時に瑕疵が明白でなくても、訴訟において口頭弁論終結時までに現れた証拠およびこれにより認められる事実を基礎として判断すべきである。

3.行政庁が怠慢により調査すべき資料を見落としたかどうかにかかわらず、外形上、客観的に誤認が明白であると認められる場合には、行政行為に明白な瑕疵があるといえる。

4.行政行為に重大な瑕疵があり、かつその瑕疵について行政行為の相手方に何ら責むべき事情のないような例外的な場合には、行政行為は無効とされることがある。

正解:2

〔講評〕

本問は、行政行為の無効に関する判例の正確な理解を問う問題でしたが、ある程度行政法を勉強した受験者でも正解を見つけることが難しかったようです。多くの受験者が誤って選択肢1を選択したようですが、そのような判例理解が適切ではないことを学習してもらうため、あえて出題しました。

ある程度行政法を学習した受験者であれば、重要判例である最判昭和48・4・26民集27・3・629が、課税処分について瑕疵の明白性を問うことなく無効を認めていることは知っていたと思います。選択肢1を選択した受験者が多かったことにはそれなりの理由があります。

しかし、昭和48年最判は、課税処分の無効について一般的に瑕疵の明白性は不要であるとの判断を示しているわけではありません。同判決は、「被課税者に右処分による不利益を甘受させることが、著しく不当と認められるような例外的な事情のある場合」について、「第三者の保護を考慮する必要のないこと等を勘案」して例外を認めるに過ぎません。同じく課税処分の無効が争われた最判平16・7・13判時1874・58は、重大明白説を維持した上で、昭和48年最判が述べるような例外的な事情がある場合には該当しないとして、課税処分の無効を認めていません。

以上のように、課税処分のように第三者の保護を考慮する必要のない場合であっても、処分が無効であるというためには、原則として瑕疵が重大かつ明白であることを要するのが、判例の趨勢と考えられます。

判例の正確な理解を求める問題であり、やや高度ではあったと思いますが、行政行為の無効は重要論点であり、この機会に同論点についての判例理解を見直してください。